入学定員が未充足の状態である私立大学は2024年度に約6割となり、大学が入学者を選ぶ時代から、受験生が大学を選ぶ時代へと変わりつつあります。この動きは今後も加速すると考えられています。

では、受験生はどのような視点で大学を選べばよいのでしょうか。

教育系出版社や予備校、大学職員・役員として約50年にわたり高等教育に関わってきた、河野隆二さんにお話をうかがいました。

ーー教育出版社の旺文社、そして予備校の研数学館にいらした頃、大学をどのように見ていましたか?

そうですね、ご存知と思いますが、大学の合格難易度として偏差値を全国的にしたのは旺文社でした。それができたのは、当時、全国規模で模擬試験を実施できていたのは旺文社模試だけであったからです。模試を受けた受験生の模試成績と実際の大学合否結果を元に、各大学・学部・学科の合格難易度を出すことになり、それが大学ランキングになって行きました。大学進学率が約60%となっている今とは違い、まだ30%未満の頃の話です。

私が、予備校の研数学館に在籍していた頃は、第二次ベビーブームの影響もあり、大学進学を希望しても、実際に大学に入れるのは半分程度で、浪人生は25万人とも言われていました。

予備校の一般的な受験指導は、その受験生の学力に見合う偏差値の大学を2〜3校、その上下5ポイント程度の大学を2校ずつ、計7校ほどの受験を勧めることでした。偏差値を重視しながら、入試科目、入試日、入学手続き締切日を見ながら、受験スケジュールを受験生と相談をしながら作りましたね。

当時は、入学手続きに前期の学費納入が必要で、入学しなくても納めた学費は返還されませんでした。そこで滑り止め大学を決める時には、ムダ金を使わないように入学手続き締切日に注意しながら受験大学を選ぶことに意を払っていました。

当時の多くの受験生や保護者は、「とにかく有名大学に入りたい」「できれば国立大学に進学したい」など、少しでも偏差値の高い大学への入学を強く希望していました。ある意味偏差値は大学の人気度でしたから、私自身も大学を偏差値で選ぶことはごく当たり前のことだと思っていて、偏差値重視の受験指導をしていましたね。

--偏差値を全国的なものとした旺文社に勤め、研数学館では偏差値重視の受験指導の最前線に立っていたわけですね。その後、神奈川工科大学に移られました。

ご縁により神奈川工科大学の現理事長から「大学に染まらない職員として働いてほしい」と声をかけていただいたのがきっかけで、神奈川県厚木市にある同大学に入職しました。

実を言うと、研数学館にいた頃は、神奈川工科大学を受験生に勧めたことはありませんでした。理由は、工学部にもかかわらず、入学後に必要となる数学Ⅲが入試科目に含まれていなかったこと、大学の内容もよく分からなくて人気度と言える偏差値も低かったですからね。

後期の9月から大学に入りましたが、「教員も施設も、偏差値なりのレベルだろう」という先入観を神奈川工科大学に持っていました。そこで、まず全ての研究室を訪ねて、教員の方々のお話をお聴きすることから始めることにしました。そこで、大学の中身はその偏差値から想像できるものではないことを肌で感じ、今までの偏差値重視の大学の見方が壊れました。

国内外の学会で活躍している著名な先生や、国際学会のチェアマンを務める先生、当時の最先端の研究を行っている数多くの教員、さらに、学生の卒業研究指導に熱心に取り組み、学生思いの教員の方々の存在です。こうした姿を目の当たりにして、「大学の中身は、偏差値では測れない」と実感しました。

入試課長であった私は、入試科目に数学Ⅲを加えること、また教員の方々の活躍をより紹介するため学生の声を入れた親しみのある研究室ガイドなど、大学案内の制作も一から見直しました。海外での学会発表の実績や教員の方々が取得されている特許情報、女子学生からのメッセージなど、偏差値では伝わらない大学の魅力を積極的に発信するようにしたのを思い出します。大学に入ってすぐに大学案内などを大きく変えていく私に対して、学内でも反対意見が出ることもありましたが、若手教員の方々や当時の入学委員長の賛同と協力により小さな改革が進んでいたように思います。

--その後、神奈川工科大学は工学部を中心とした大学から、情報系、バイオ系、健康医療系の学部・学科を次々に新設し、現在では学生数約5,000名を数え、魅力的なキャンパスを備える大学へと大きく発展しました。

さて、いよいよ本題です。かつてのように大学が学生を選ぶ時代から、学生が大学を主体的に選ぶ時代へと移行しつつある今、「新しい時代の大学選び」はどのように考えるべきでしょうか。

まず、大学選びの出発点は、「なぜ大学に行くのか」「進学の目的は何か」という問いを自分自身に投げかけることです。この“大学進学の目的意識”こそが、大学選びの一丁目一番地だと思います。

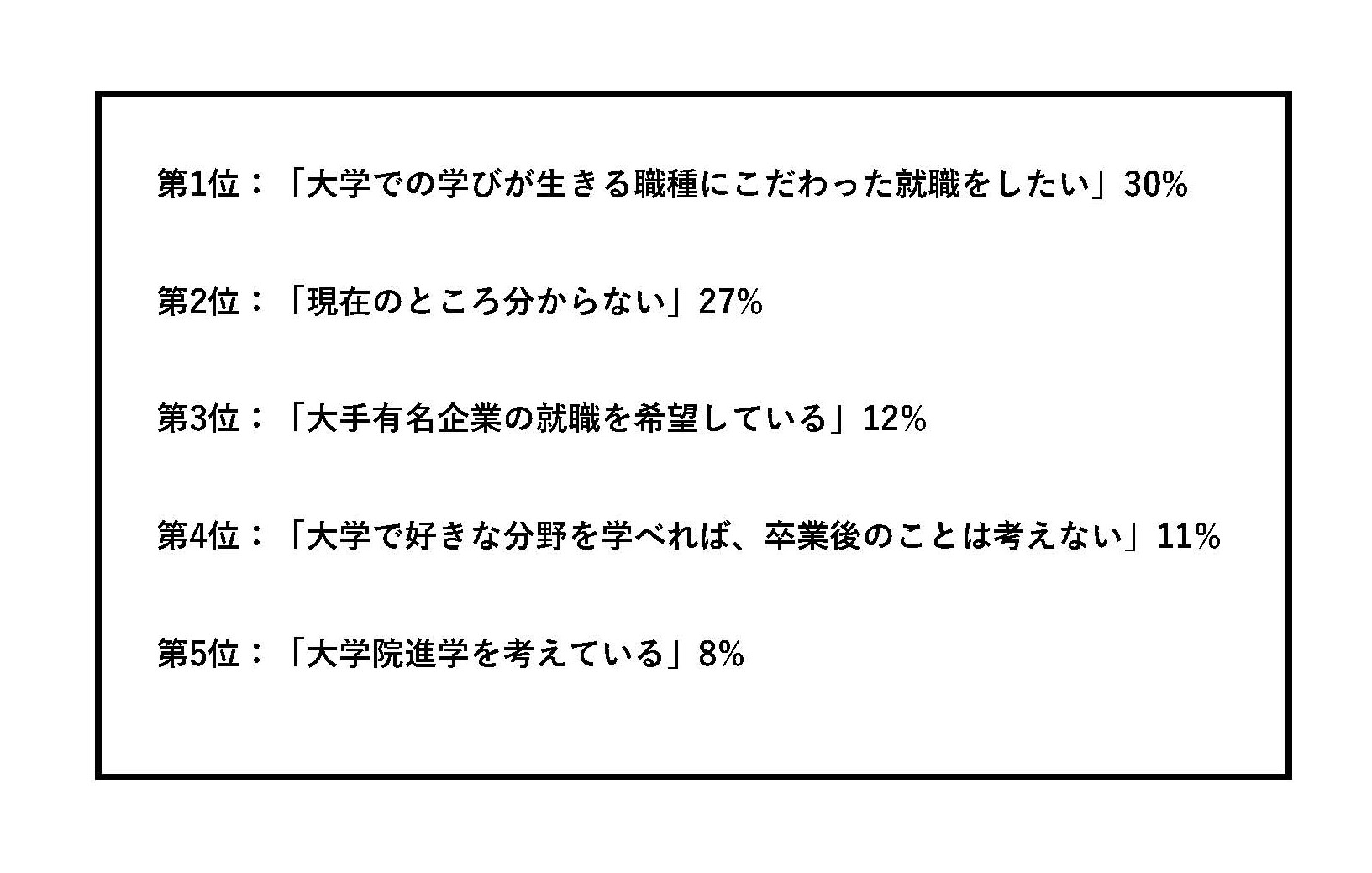

ここで一つのアンケート結果をご紹介したいと思います。それは、神奈川工科大学の工学部と情報学部に入学した新入生約900名を対象に、「大学卒業後の希望」を11項目から選ぶアンケートを行ったところ、別表のような結果となりました。

6位以下(いずれも4%未満)には、「どこでも就職できればよい」「中小企業で将来性のある会社を希望」「教職」「公務員」「起業」などが並びました。

6位以下(いずれも4%未満)には、「どこでも就職できればよい」「中小企業で将来性のある会社を希望」「教職」「公務員」「起業」などが並びました。

大学で好きな学問分野を学びたい

この中で最も多いのが「興味のある好きな分野を学びたい」でしょう。学んだことが生きる職種を希望する学生、いや卒業後の就職は気にしないという学生、大学院に進んでその学びを継続したいという学生、いずれにしても、「大学で好きな分野を学びたい」ということです。

このような希望を持つ受験生は、自分の興味のある学びがしっかりとできる大学かどうかを調べることが必要でしょう。どのようにして調べ、自分に合った大学を選ぶかです。まず気になっている大学ですが、比較をするために、調べる大学はある程度多い方が良いと思います。それらの大学の教育課程、設置科目、そしてシラバスまで細かく見ていくことをお勧めしたいですね。自分が学びたい分野の科目がどのように置かれているか、それらの科目の内容がわかるシラバスを読んでみることです。シラバスは公開されていますからね。ここは大切なことです。

もう25年も前の話になりますが、情報工学科のAO入試の面接のとき、ある受験生から面接官に質問がされました。それは「興味を持っているネットワーク、セキュリティ関連の科目が置かれていませんが、どこかで学ぶことができますか?」当時はシラバスの公開はなかったですから、設置されていた科目名だけを見ての質問でした。科目名には表れていないが授業内では行っていることを伝え、受験生は納得されました。ちなみに、この栃木県からの受験生は入学をして大学院まで進んだことを覚えています。このように大学の教育課程をしっかりと見ていくことが、自分の好きな分野を学べる学部・学科を選ぶことにつながると思います。科目概要、シラバスまで、調べることは大切でしょう。かなり時間のかかることですがね。

また、教員の研究テーマを調べることも大切ですね。自分の興味と重なる研究を行っている先生がいれば、大学での学びがより実りあるものになるはずです。大学案内、HP、研究室ガイドなどで教員の方々の研究テーマは見ることはできますが、オープンキャンパスに足を運んで確認することも良いと思います。また、これもよく起こることですが、興味を持ったテーマを研究している先生が定年で退職する時期の問題です。研究室、ゼミに配属希望を出す時に、その先生が居られないことも出て来るということです。そこも調べておくことが必要でしょう。

また、入学されたら、1年次からお目当ての先生の部屋を訪ねることも勧めたいですね。勇気がいることのように思われるかも知れませんが、そのような意欲ある学生は歓迎されますので。

現在のところ卒業後は分からない

「大学進学の目的は一応あるが、それほど強い思いがあるわけではない」という受験生も加えると、なぜ大学に行くのか、進学目的も明確でないという受験生はかなり多いのではないかと思っています。

しかし、そのような人にこそ大学進学を薦めたいと私は思います。なぜなら、大学卒業後の方向を考え見つける機会が多くあり、そして社会に出て、幅広い分野で活躍できる総合力をつけることができるのが大学だからです。

大学卒業後について分からないという受験生の大学選びの見るべきポイントは2つです。それは「教育力」と「“気づき”を得られる場があるか」です。

それでは、大学の教育力を見るのには、具体的にどうしたら良いでしょうか。良い先生が良い授業を行う、これは今も昔も大切なことです。大学教育は長い期間、教員の方々が学んできたこと、研究してきたことを学生に伝えていくような授業が続いてきました。大学進学者が約6割になろうとしている今日、個々の先生の授業科目の繋がり、それぞれの科目がどのような知識と能力を身につけるかを明確にすることの必要性が言われてきています。科目の繋がり、科目の持つ役割が教育効果を上げるために組織的に構築されているかどうかを問われているのです。大学が組織教育の構築に取り組み、進めているかを調べることにより、それぞれの大学の教育力を測ることができると私は思っております。

それでは何を具体的に見ていくかですが、まず学位授与方針(DP:ディプロマポリシー)と教育課程方針と実施(CP:カリキュラムポリシー)をHPで読んでみてください。いずれも公表が義務付けられていますので、大学、学部、学科ごとに掲載されていると思います。ここでチェックするポイントは、DPとCPの整合性、わかりやすく言えば、学位授与に必要な知識と能力を付けることができる教育課程、カリキュラムとなっているか、その整合性が納得できるものかを見てほしいと思います。さらにカリキュラム一覧、科目概要、そしてシラバスまで見ていくことになっていけばもっと良いでしょう。それぞれ読んでいて分からなくなったら、今は便利なAIがありますよね。

科目の繋がりは、科目履修の順序が明確になっているかですが、カリキュラムツリー、科目のナンバリングとして表れます。年次ごとの必修科目は履修順序を明確に出しているものですが、その他の選択科目においても、理解を深める上で科目の順次性は必要です。また、科目ごとに示されている身に付けられる知識と能力は、それぞれのシラバスに書かれています。どのように科目履修をしたら、必要とする知識と能力をつけることができるかを履修モデルで示されているとか、履修相談で行われるかなどにも気を配っていくことが望ましいですね。

このようにお話しすると、かなり面倒くさいし、難しいと思われるでしょう。その通りです。調べればさらに分からないことが出てくるでしょう。そしてまた調べるの繰り返しです。しかし、その過程で大学の教育力とは何かが分かってくるはずです。大学で力をつけることは、今後の将来で極めて重要です。自分に最適な大学を見つけることができれば、その後に良い影響が必ず来ることに繋がると私は思っています。

組織教育が大学としてなされているかを見るポイントの一つとして、シラバスがあります。ご存知のように大学の単位制度は、1単位45時間となっています。これは授業時間と学生自ら行う予復習時間で構成されます。学生が予復習を行いやすいように、シラバスには授業の回数ごとに事前学修、事後学修を記載することが義務付けられています。当然ですが、それはその科目を担当する先生が記載することになります。その記載が学生が事前事後学修をしやすいように書かれているか、大学が統一的にチェックしているかがポイントです。いくつかの科目の事前事後学修を学生になったつもりで見てください。どの科目の事前事後学修も分かりやすければ、その大学は教学マネジメントがなされている教育力のある大学と見ても宜しいのではと私は思っております。

また、文部科学省の「私立大学等総合改革支援事業」で、教育部門(タイプ1)に採択されている大学は、これからの時代に必要な新たな教育に取り組んでいる大学と言えると思います。採択大学一覧は、「私立大学等総合改革支援事業」で検索していただければ、見ることができます。これも教育力を見る一つとして考えて良いと思います。

大学で何かを見つける

何かに気づき卒業後の方向を見つける機会が大学に多くあるかどうかです。もちろん、講義の中で、また全国から集まってくる仲間との出会いなど、様々なところで何かに気づく機会は多いと思います。先生、大学職員との出会もありますね。ただし、これらはどの大学に入学してもあることです。

それでは、何かに気づき卒業後の方向を考える機会とは何でしょうか。それは、体験を通して学ぶ科目、システムなどの状況を見ることです。例えば、フィールドワーク、ワークショップ、プロジェクト科目、インターンシップなど、学生参加型の科目などがどのくらい置かれているかを見ることも良いのではと思います。また留学制度も大学により様々ですので、検討項目の一つでしょう。いろいろな人と出会いと話し合い、そして自分の考え感じたことを伝える機会の多いことが、何かに気づき、自分の将来の方向を見つけていくことに繋がっていくものと思っています。そのような観点で大学を調べてみたら良いのでは考えています。

また、これは大学選びということではありませんが、大学は夏期と春期の休みが3か月はあります。4年間で考えると約1年間、大学時代に自由に使える期間がこれだけ長くあるということです。この期間で何をするかです。海外の多くの国々を見て回るのも良いでしょう、できるだけ多くの業界でアルバイトをしてみて社会の仕組みを知るのも、また好きなクラブ、サークルに没頭するなども良いと思います。そのような中で、何かに気づき卒業後の方向が固まっていくことが実際には多いものです。ある意味、大学生活の全てが何かに気づき、自分の将来の方向を考えることができる期間と言えるのではないでしょうか。

大手有名企業など良い就職をしたい

経団連などが「求める人材像」として挙げているのは、コミュニケーション能力、主体性、協調性、チャレンジ精神、論理的思考力、創造力など、多様な力を持った“総合力のある人材”です。こうした総合力を育てるためには、基本知識を持った上でのゼミ、研究活動、PBL(課題解決型学習)、フィールドワーク、インターンシップ、グループ学習などの機会がどれだけ、調べている大学に用意されているかがポイントになります。したがって、教育課程、科目概要を見ていく必要があると思いますが、大学案内、HPに本学の特徴として、このことを説明している場合もありますので、その記載を探してみるのも良いでしょう。

また、就職支援プログラムやキャリア教育は、どの大学においても年々充実させてきている傾向があります。しかし、大学によりそれぞれ特徴があるのも事実ですので、しっかりと調べ比較して、納得できる取り組みを探してみるのも一つです。

「企業研究」をどれだけ丁寧に行っているかですが、大手有名企業ではないが将来性が高い、ある分野では既にトップ企業であるとかの情報を常にアンテナを立て見つけようとしている大学かどうかを見ることは大切です。この内容は、あまり大学案内、HPには紹介されないことが多いと思います。このような質問は、オープンキャンパスに参加した時に質問すると良いと思います。

関西圏の大学でのお話です。歴史学科で学んでいた学生が、「大学で学んだことを生かした就職をしたいのですが、教員は希望していないのですが」と就職課に尋ねたところ、就職課がある会社を紹介されたのことでした。その会社は、国宝、重要文化財などを特殊な技法で正確な写真に撮り、それを記録として残しながら、商品にもしていくところでした。その大学がそこまでの企業研究をしていて、学生に紹介していることに少し私は驚きました。

大手有名企業への就職を強く希望されるのであれば、「大学指定求人」(特定大学への限定求人)について大学にお尋ねするのも良いでしょう。これはパンフレットや公式サイトにはほとんど載っていません。オープンキャンパスなどで、自分の希望する企業からの大学指定求人が来ているかを確認してみることです。ただし、大学指定求人が来ているとしても、必ず入社できるわけではありません。大学からの推薦も必要ですし、さらに会社はしっかりと入社試験を行います。

このように、自分に適した大学を見つけるには、「大学進学の目的を明確にすること」から始まると思います。そこからどんな情報を調べるべきかが見えてきます。大学のパンフレットや公式サイトなど、公開されている情報をA Iも使いながら自ら調べ、自分に適した大学を見つけ出していくことです。

これは時間のかかることですし、調べれば調べるほどより考えなければならなくなります。一言で言えば大変です。しかし、それに使った時間と考えに考えたことは、間違いなく自分にとってプラスの形で戻ってきます。いつ、どんな形でプラスになって来るかは分かりませんが、「必ず戻って来る」と私は思っています。

ーー本日はありがとうございました。